8 (8332) 40-20-39 г. Киров, ул.Проезжая 27.

21 октября 2015 года совершается память великого святого нашего края – преподобного Трифона Вятского.

21 октября 2015 года совершается память великого святого нашего края – преподобного Трифона Вятского. В этот торжественный день множество священнослужителей и мирян во главе с митрополитом Вятским и Слободским совершили праздничное Богослужение в Свято-Успенском Трифоновом монастыре.

****

Земный ангеле и небесный человече, светильниче пресветлый,.. угодниче Божий," - так обращаются православные в молитвах своих к преподобному Трифону. О нем самом и его значении в истории Вятского края написана обширная литература. В 1996-м юбилейном году, когда отмечалось 450 лет рождения преп.Трифона Вятского, вышел библиографический указатель о преподобном. Он включал в себя 211 публикаций. Но даже если бы их насчитывалось и в несколько раз больше, едва ли бы тем самым была исчерпана вся глубина личности этого святого подвижника. Лучше всего о масштабе его земного подвига сказал неизвестный нам автор "Жития преподобного отца нашего Трифона Вятского Чудотворца": "Им же посетил Господь Бог Спаситель наш людей своих".

Богоизбранный отрок Трофим (таково было мирское имя преподобного) родился в 1546 г. в с.Малонемнюжском (Воскресенском) Архангельской земли в крестьянской семье. Все в судьбе его было символично и знаменательно, даже фамилия - Подвизаев. Она звала носителя ее к тому, чтобы соделать свою жизнь духовным подвигом, подвизаться в стяжании благодати Божией. Свое призвание Трофим ощутил еще в детстве, когда однажды во время службы, которую он любил посещать, "божественная некая сила посетила его и как стрела прошла во главу и сердце его" (с.10). Так он почувствовал в своей жизни действие Промысла Божия, призывавшего его последовать Божественному гласу: "Кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее" (Мк.8:34-35).

Началом подвижничества Трофима становится неодолимая тяга к странствию, которое он начинает в юношеском возрасте. Следуя гласу Божию и имея перед собой примером земной путь Спасителя, Трофим жил как "пришлец" (Пс.38:13), странник на земле, относясь к земным радостям, утехам, ценностям как к несущественному, временному. Он рано полюбил нестяжание и нищету. В этом Трофима еще более укрепил о.Иоанн, священник одного из храмов г.Великого Устюга, благословивший его на дальнейшие труды и подвиги.

Но, вступив на узкий путь, избрав своей целью монашеское житие, Трофим навлек на себя и тяжелую духовную брань. Святые отцы, наставники монашества согласно утверждают, что очень трудно юному руководить собою на духовной стезе, особенно не имея опытного духовного наставника, а враг сильно воюет прежде всего против тех, кто стремится к монашескому пути спасения.

Первые серьезные искушения Трофим испытал, остановившись на некоторое время в Шемокской волости Великоустюжской земли в семье одного крестьянина. Сразу понравился он хозяину, полюбившему Трофима за незлобивый характер и трудолюбие. И "обласкав лестью", уговорил он Трофима обручиться со своей дочерью. Поддался Трофим на уговоры, так как пока еще "был человеком, живущим во плоти и потому пострадал от человеческого помысла" (с.13). Но уже после обручения словно "некая сила Божия посетила" Трофима (с.13). Вспомнил он об иноческом обете, данном Богу, о благословении о.Иоанна и покинул селение.

После этого случая он старался еще больше сосредоточиться на внутренней жизни, избегая мирской суеты. Так в странствиях своих он добрался до городка Орла (ныне пос.Орел Пермской обл.), где остановился почти на год, поселившись на паперти у церкви Похвалы Пресвятой Богородицы. Здесь ждали его новые испытания.

Стремясь к монашеству, Трофим несомненно знал о том, что основу монашеского подвига составляет смирение. Смирение - это благодатный дар Божий. Стяжавших его мир не любит, не терпит, искушает через соприкосновение со злобой людской, несправедливостью, жестоким отношением. Вероятно, случаев подобного рода было не мало. Трофим, выделяясь среди многих своим всецелым стремлением посвятить жизнь Богу, навлекал на себя нападки. Но среди всех случаев "Житие" останавливается только на одном. Именно в нем Трофим получил явное свидетельство того, что его смирение угодно Богу.

Это случилось в Святочные дни после Рождества. Четверо подгулявших приказчиков Якова Строганова, богатого землевладельца и промышленника, решили поглумиться над юношей "не от мира сего". Они пристали к нему, побили, а потом сбросили с высокой горы Слудки, да так, что сверху Трофима накрыла лавина снега, под которой он пребывал "на долог час". Только с помощью Божией он остался жив и молился за своих обидчиков: "Господи, не постави им греха сего". Увидев это, приказчики пришли в чувство, спустились вниз, освободили юношу от снежного плена. И очень удивились: юноша был одет бедно, сапоги - на босую ногу, но они видели его светлое лицо и чувствовали теплоту, от него исходящую, хотя сами изнемогали от мороза.

Дома приказчики рассказали о необычном юноше, и Яков Строганов захотел увидеть его своими глазами. На следующий же день он отправился в церковь, где и нашел Трофима, усердно молящегося среди нищих и убогих людей, стоявших у самых дверей. Через все случившееся Яков Строганов увидел в Трофиме угодника Божия и приступил к нему с просьбой помолиться за своего единственного и тяжело болевшего сына Максима. Трофим сначала отказывался, ссылаясь на свою греховность и немощь души. Но исстрадавшийся отец не отступал: "Я нуждаюсь в твоих святых молитвах". И Трофим, уйдя из церкви, молился всю ночь. Господь явил по молитвам смиренного юноши чудо: Максим выздоровел. Вскоре после этого, уже в другом месте он снова помогает исцелению от тяжкого недуга сына одного строгановского приказчика. И, по свидетельству агиографа, до конца своей жизни преподобный молился за весь строгановский род "соборне и келейне".

Искушениям же не было конца. Сейчас в миру Трофима стала преследовать слава чудотворца. Ощущая всю губительность ее для души, Трофим еще решительнее ищет спасения в монастыре. Промысл Божий привел своего избранника в Пыскорский монастырь (в ста с небольшим верстах от Перми).

Первое, что услышал Трофим от архимандрита Варлаама, прося его о пострижении, было следующее: "О, чадо, видишь ли, насколько скорбно это место и трудно на всякое дело, ты же юн, и думается, не сможешь терпеть скорби на этом месте" (с.20). В чем же скорбь, в чем трудность? Трофим уже научился переносить лишения, умерять себя, терпеть нужду. Сейчас к этому требовалось добавить еще одно: научиться служить братии "со многим терпением, покорностью и послушанием" (с.20). Трофим был согласен на все.

И архим.Варлаам совершил обряд пострижения Трофима, получившего имя Трифона. Ему исполнилось тогда 23 года.

Все послушания, которые возлагались на него в течение трех лет пребывания в монастыре, Трифон нес исправно: работал в пекарне, изготовлял свечи, занимался заготовкой дров, чистил келлии. Никогда не делал послаблений в келейной молитве и соборной службе. И все это выполнял "со всяким смиренномудрием и послушанием", так что "наставник и вся братия дивились его великому смирению и покорению" (с.21). И если бы этой внешней трудовой жизнью все и ограничивалось. Но это-то как раз составляло меньшую часть подвижнической жизни. По слову еп.Варнавы (Беляева), "кто хочет очистить себя не только от страстей и дурных привычек, приобретенных в миру, но и от самих причин их и производителей, то есть от помыслов, тот ведет ежечасную, ежеминутную борьбу с ними. Он всегда должен быть весь внимание, весь - око, непрестанно настороже, в непрерывном напряжении и молитве".[8] Помимо дневных служб, правил и обязанностей Трифон еще и ночью "исходил из келлии и тело свое обнажал до пояса, и от множества комаров и мошек все тело его покрывалось кровавыми укусами", он же, не отвлекаясь, творил молитву до рассвета, почти не давая себе отдыха (с.22).

Тяжелый подвиг скоро сказался на здоровье Трифона. Душа хотела многого, а тело не успевало за ней. Трифон заболел. Но то не была болезнь как наказание за грехи. Болезнующая плоть подвела дух к естественной грани - смерти. Для грешного смерть - ужас, страх и трепет. Для праведника - это дверь в Царствие Божие, путь, который проложил нам Спаситель. Для Трифона болезнь стала не дверью (ею будет смерть), а окном, через которое ему было дано увидеть некоторые грани иного мира для укрепления и дальнейшего возрастания его духа.

А болезнь случилась действительно "велия": "В течение многих дней не мог он вкушать пищи, ни найти отдыха во сне, ни даже двинуться на постели" (с.23). Болезнь продолжалась семь недель. Столько же длится Великий Пост, за которым следует пасхальное чудо Воскресения Христова. Но ему предшествует крестная смерть. На исходе седьмой недели случилось чудесное событие, о котором в "Житие" рассказывается так: "И в это время явился ему пред очами в видении ангел Господень, встал одесную преподобного и обратился к нему: "Я послан от Бога. Повелено мне твою душу соблюсти. Встань и иди со мною". Испугался преподобный и перекрестился, раздумывая: во сне все это или наяву. Не желая ослушаться светоносного ангела, он восстал и увидел постель свою, лежащую, как земля, сам же преподобный восстал, как на крыльях... В тот же день в шестом часу возгласил ему ангел Господень: "Иди за мной," - и преп.Трифон последовал за ним. Тотчас же ангел Божий взлетел от монастыря "на полуденную страну", и чувствует преп.Трифон, что летит, как на крыльях, за ангелом Божиим. Много времени неслись они по воздуху, так что не видел уже преподобный ни неба, ни земли, ни воды, и неизреченный свет осиявал его. И был к ангелу голос свыше: "Почему поспешил взять его? Возврати его обратно, туда, где он пребывал". И повел святой ангел блаженного обратно, велел ему лечь на прежнее место на постели в келлии. И тотчас стал невидим ангел Господень" (с.23-24).

Придя в себя от пережитого, Трифон с горячей покаянной молитвой обратился к находящимся в келлии иконам Пресвятой Богородицы и Николая Чудотворца. "Понемногу успокаиваясь от плача смотрит на край постели своей и видит рядом с собой светоносного человека, стоящего в светлых ризах, не как во сне или видении, а явно: белая борода, и ризы на нем белые, в руках же держит Крест Господень". И говорит преподобному: "Болеешь ли ты?" Преподобный отвечал: "Да, очень страдаю". Светлый муж сказал преподобному: "Восстань с этого места, встань на ноги свои". Преподобный отвечал: "Господин мой, не могу этого сделать". Тогда светлый муж, взяв преподобного за руку, поднял его и сказал: "Восстань и ходи". И благословил крестом. Тотчас преп.Трифон стал здоров, и, укрепившись, дерзнул спросить этого светоносного мужа: "Кто ты, господин мой?" Отвечает ему светоносный муж: "Я - Николай, раб Бога Вышнего, от Него пришел посетить тебя и даровать исцеление. Поскольку вера твоя велика ко Владыке и Господу нашему Иисусу Христу, и меня призываешь всегда на помощь, знай, что я тебе буду помощник во всяком благом деле. Но и ты обета своего не забывай, заповеди Господа не преступай и не согрешай и сказанному в Писании: "дай премудру вину, премудрее будет, сказай праведнику, приложит приимати" - внимай, труждайся в стяжании добродетелей, подвизайся и утверждайся во всем о Господе". Сказав все это, святитель Николай стал невидим. Преподобный же Трифон после явления святителя Николая и его наставлений был весь душою и телом светел, исполнился радости и веселия" (с.24-25). Во всю последующую жизнь преп.Трифон ходил с образом Николая Чудотворца, устроенные монастыри и часовни украшал его иконами и во всех трудных обстоятельствах жизни обращался к нему с молитвой о помощи.

После всего случившегося преп.Трифон стал еще более проявлять усердие в духовных подвигах, и Господь прославил раба Своего многими знамениями и чудесами. В монастырь начали стекаться люди, искавшие духовного утешения, назидания и исцеления. Помогая страждущим преп.Трифон всегда наставлял всех в крепкой вере: исцеление человеку невозможно, но возможно Богу. Только непоколебимая вера и упование на милость Божию способны вернуть человеку душевное и телесное здоровье: "Просите и дастся вам".

Не мог враг рода человеческого спокойно смотреть на торжество христианской любви. Он начинает действовать через братию монастыря. Некоторые из монахов оказались охвачены "завистью диавольской, негодуя на преподобного и возводя на него хулу". Монастырская стена не спасает от страстей человеческих и монашеская мантия не делает человека автоматически святым. Дух мира сего преследует истинных подвижников и в монашеских обителях. Как же им быть в таких случаях? Еп.Варнава (Беляев), опираясь на знание житий многих святых, отвечает: "Истинный подвижник бежит из монастыря. Тот же внутренний протест, который побудил его оставить мир, теперь побуждает оставить и монастырь. Он не может в нем ужиться... Он бежит не потому, что не хочет терпеть скорби, - от скорбей человек не может уйти, хотя бы прошел всю землю, это закон, положенный Богом, - а потому, что ему мешают и просто не дают делать Божье дело".

Убегая от славы человеческой и не желая искушать братию, преп.Трифон покинул дорогую ему обитель. Все более и более "разгорался он любовию к Богу и прилагал огонь к огню и любовь к любви, желая в пустыню идти, и там, в молчании пребывая, к Богу приближаться" (с.28).

Сев в лодку, преп.Трифон стал спускаться вниз по р.Каме. И в месте, где р.Мулянка впадает в Каму, он услышал голос: "Подобает тебе в Мулах сих жить". Усомнился преп.Трифон, достоин ли он по грехам своим слышать голос Божий. И вторично голос Божий указал ему на это место, а лодка сама собою понесла его на берег устья Мулянки.

Недалеко от речки преп.Трифон нашел удобное место и построил здесь "малую хижицу". Много благодарил он Бога за то, что привел Он его в это чудесное место, где каждая травинка, каждый цветок напоминали о премудрости Божьего творения. Со умилением молился преп.Трифон ко Господу, чтобы Он и его украсил не телесным совершенством и не богатыми ризами, но благодатным осенением Святого Духа, чтобы отверзлись очи души и мог бы он "разумно ведети от Божественного Писания", то есть так постичь глубину Священного Писания, что оно как бы входит в сердце и через него открывает Господь сущность и смысл всего бытия. Услышаны были молитвы святого: "И стал Божественное Писание на память сердца своего, как на скрижалях написанных, держать и разуметь" (с.30).

Этим даром готовил Господь преп.Трифона и к апостольскому подвигу несения света Христова учения язычникам. "Никто же, вжег светильник и поставляет его под спудом и под одром, но на свещнице, да входящие свет видят", - напоминает слова Священного Писания агиограф. - "Так и преподобному отцу Трифону, наставнику и светильнику, невозможно на долгое время быть сокрытым, таков был о нем Всемудрого Бога Промысл" (с.31).

Вскоре о новом поселенце узнали окрестные жители - язычники-остяки. Не однажды наведывались они вместе с одним из вождей Зевендуком послушать преп.Трифона, излагавшего христианское вероучение, и всегда уходили от него в удивлении и радости. Тем самым преп.Трифон бросил вызов князю тьмы. Свою власть над остяками тот поддерживал через страхования и бесовские явления, которые совершались от гигантской ели. Находилась она недалеко от пустыньки преподобного. Здесь приносились языческие жертвы. "И злобы начальник враг диавол... вселился и обладал деревом тем, и всякие злокознения от того дерева бывали, и людям беда великая. Даже кто и из христиан, неискушенный в борьбе с диавольскою злобой и нетвердый в благоверии, шел дерзко к тому дереву посмеяться и "из своих тайных уд со срамом воду испустить" или что-то от нечестивых приносимое взять, или веточку сломить, таковые от злобного врага бывают поражаемы смертоносною язвою и скорой смертью умирают" (с.35).

Узнал преп.Трифон, "что близ его диавол людям пакости делает... Возложил он на себя пост и молитву, и коленопреклоненно пребывая, молился Господу со слезами четыре недели, вспоминая слово, сказанное Господом: ничем род бесовский изгоняем не бывает, только молитвою и постом. По прошествии четырех недель преп.Трифон, взяв с собою икону Спаса Нерукотворного, на которой были также образы Пречистой Богородицы, Иоанна Предтечи, Стефана Первомученника и Стефана, епископа Пермского, преклонил колена свои на "долг час"... И возложив на себя ту святую икону, словно храбрый воин ополчился против врага своего диавола, и взяв секиру, начал дерево то сечь со всею силой, какую Бог дал ему... И Божией силой преп.Трифон дерево подсек и диавола победил, и утварь всю огнем сжег и попалил, чтобы впредь никого бесовская лесть не смущала" (с.36-37).

Уничтожение идольского дерева произвело потрясающее впечатление на остяков. Они воочию убедились в непостижимой силе Бога, рабом которого и меньшим из Его слуг называл себя преп.Трифон. История Ветхого Завета изобилует примерами, когда народ, параженный язычеством, быстро забывает о явных чудесах Божиих. Так и здесь, в скором времени остяки, ожидавшие нападения со стороны черемисов, решили, по наущению духов злобы поднебесной убить Трифона, боясь, что он может показать черемисам их селения. Однако напрасно искали они Трифона на поляне, где стояла его келлия, "поскольку покрыла преподобного божественная сила, и стал он невидим". И "злообразные люди, никого не найдя, отошли посрамленными" (с.39). Уже после они узнали, что во все время их поисков преподобный никуда не отлучался и в келлии пребывал.

Поучения преп.Трифона и явные чудеса, творимые Богом по его молитвам, подвигли часть остяков и соседних с ними вогулов принять святое крещение. "И Бог, ради молитв преподобного, привел их от тьмы к свету". Впоследствие в тех местах была основана Трифонова Мулянская мужская пустынь.

Вскоре преп.Трифон покинул и это место. Как ни жаль было ему расставаться с пустыней, но покорился он просьбам братии и вернулся в Пыскорский монастырь. Здесь преп.Трифон своею молитвою возобновил истечение соляного рассола из источника, дававшего материальный достаток обители.

После краткого пребывания в Пыскорском монастыре преп.Трифон двинулся в малонаселенные Чусовские земли, принадлежавшие Якову и Григорию Строгановым. После долгих поисков нашел он новое место - высокую гору на берегу р.Чусовой (в 70 верстах от Перми).

Место это наводило ужас на окрестных жителей. "На горе той жил демон, необычайно лютый. Ходя в ночи по горе, демон кричал неистово. И когда некоторые люди по своим надобностям всходили на гору, то испытывали нападение, и сходя с горы заболевали недугом. Святой же Трифон, имея дерзновение ко Христу Богу, придя на то место, где было демонское жилище, помолился Господу Богу и Спасу нашему Иисусу Христу и покропил святою водою. И исчез с того места демон и более не бывал" (с.44). Здесь поселился преп.Трифон на девять лет, поставив себе келлию и возведя часовню в честь Успения Божией Матери и Усекновения главы Иоанна Предтечи. Благодаря помощи Строгановых вскоре после ухода преподобного на Вятку здесь была основана Чусовская Успенская мужская пустынь.

Прознав о чудотворце, многие страждущие приходили сюда и исцелялись от беснования, слепоты, хромоты и многих иных недугов. Близ пустыньки велась заготовка дров, которые отсюда поступали на соляные варницы Строгановых. Однажды, когда Трифон, расчищая место под пашню, поджег пни срубленных деревьев, "внезапно судом Божиим пришла великая и страшная буря". Человеку бывает трудно понять, почему так случается: "Неисповедимы судьбы Божии и неисследимы пути Его. Кто может ведать Ум Господень или кто есть советник Ему? Не знаем, чего ради был такой ужас: или грехов ради человеческих, или этим Господь хотел прославить раба Своего, а грешников наказать". Огонь перекинулся на заготовки дров и уничтожил их. "Злохитрый же враг диавол, утесняемый на той горе от преподобного, выискал время, как бы преподобному пакость совершить и с места того изгнать. Возмущает лукавый враг людей и внушает им великую ненависть к преподобному" (с.48-49). Вознегодовали строгановские приказчики. Потеряв страх Божий и забыв все благодеяния преп.Трифона, схватили его и сбросили с высокого обрыва, думая тем его погубить. Чудом спасен был преп.Трифон. Лодка, в которую он успел вскочить, оказалась без весел, но силою Божией он переправился на другой берег.

Его отыскали, заковали в оковы и привели к Строганову. Он оскорблял святого, и преподобный предсказал ему, что вскоре он сам "испытает такие же узы". Действительно впоследствии Строганов попал в опалу и смог освободиться лишь благодаря богатому выкупу. Оставив пустыньку своему ученику Иоанну и благословив людей, преп.Трифон отправился к своему духовному отцу Варлааму, который в то время был настоятелем Чердынского монастыря. Господь открыл ему предстоящий подвиг, и он шел за советом и благословением. Преподобный обратился к Варлааму со словами: "Слышал издавна о вятской стране: богата она людьми и изобильна всем, что надо на житейскую потребу. Но в единственном скудость имеет - в том, что дает спасение души, так как во многих землях есть монастыри, а в вятской земле - ни одного. И неведомо почему одолевает меня помысл днем и ночью, и словно огнем возгораю желанною любовью, как бы мне дойти и увидеть вятские земли" (с.53). В ответ Варлаам сказал: "Чадо, благословенное Богом Вышним, ты самим Богом наставлен, и сила Вышняго осенит тебя". Напомнил Варлаам о том, как Господь разделил народ Божий, и расселились они в разные пределы. И часть народа Божия - наследие Иакова - удалена была в пустынь. Кажется, наказал Бог Иакова, обошел его, а на деле - сохранил его как зеницу ока. И как Господь сотворил рабу своему Иакову, так ныне хочет сотворить и Трифону.

Двинулся преподобный в дальний путь. И когда достиг пределов вятских, у городка Кая встретил слобожанина Ивана Витязева и с умилением услышал от него, что действительно издавна вятчане желают иметь у себя обитель иноческую, но не находится наставника к таковому делу. "Преп.Трифон от Иоанна эти слова с радостью услышал и принял их не как от человека, а как от Ангела Божия сказанное" (с.54).

Пошел он дальше, "очами взирая долу, ум же свой вознося к вышним". И еще раз сподобился знамения, указывающего на благоволение Божие. Увиделось преподобному "место высокое и очень красивое. На нем же деревьев разных без числа. Посреди же них одно дерево красивое и выше всех, и каждый человек любит и выделяет то дерево. Преподобный же взобрался на то красивое дерево и возрадовался душою: все вокруг стоящие деревья поклонились великому дереву, на котором был преп.Трифон" (с.55).

18/31 января 1580 г. преп.Трифон пришел в г.Слободской, а потом добрался и до Хлынова. Увидев город, стоящий на высоком месте, он стал "радостен телом и светел душою" и возблагодарил Господа. Войдя в город, преп.Трифон сразу же пошел в Никольский храм, где находилась чудотворная икона Николая Великорецкого, и стал усердно молиться. На смиренного пришельца обратил внимание диакон храма Максим Мальцев и пригласил в свой дом. Вскоре и другие благочестивые горожане стали приглашать его к себе.

Убедившись, что вятчане действительно хотят иметь монастырь, преп.Трифон стал выбирать место для будущей обители. Ему полюбилось кладбище за рекою Засорою, где стояли две ветхие церкви: в честь Успения Божией Матери и во имя Афанасия и Кирилла Александрийских. Сотворив молитву, он пророчески сказал: "Здесь покой мой в век века. Здесь поселюсь, как Господь повелел мне".

Для строительства монастыря сначала требовалось согласие земского собрания. Получив его и заручившись поддержкой всех вятских городов с уездами, преп.Трифон повез челобитную в Москву. Там он был рукоположен в иеромонаха и от митрополита Антония получил чин строителя монастыря на Вятке. Вернулся он в Хлынов, привезя с собой строительную грамоту и многие дары: иконы, книги, колокола. Появились у преподобного и первые сподвижники - Анисим и Дионисий. Но недолгой была радость Трифона. Очень скоро замедлился сбор средств на строительство монастыря. Быстро загоревшись, быстро и охладели хлыновцы к этому делу. Сказалось страшное духовное наследство, которое они носили в себе, и о котором позже сложилась поговорка - "вятские-слепороды". В "слепородстве" хлыновцев сконцентрировалась вся противоречивая история появления русских переселенцев на этой земле, столкновения с местным населением, постоянные войны с братьями по вере и крови - устюжанами, вероломство и разбойный характер предводителей хлыновцев, которые были потомками печально известных новгородских ушкуйников, наконец, отсутствие устойчивой традиции прочной воцерковленной жизни.

Хлыновцам нужно было особое вразумление свыше. И по молитвам преп.Трифона они его получили. В ночь на 8/21 сентября 1581 г. некоему крестьянину Никите Кучкову было явлено во сне: Никита видит себя в городе Хлынове и встречает пресветлую женщину, похожую на Пречистую Богородицу, написанную на иконе. И та пресветлая женщина обратилась ко всему народу: "Вы обещали во имя мое строить монастырь. Почему же ныне монастыря не сооружаете? Ведь уже и строитель вам Богом послан, и с плачем молится ко Господу всегда, а вы его презираете и монастыря не сооружаете. И если вы сейчас же не сотворите повеленное мною, то наведете на себя гнев небес от Содетеля всея твари или огнем, или камнями горящими поражены будете, или иную какую казнь по праведному суду Божию на себя обратите". И так говоря, пошла из города со множеством людей. И, придя на место, где должен был быть построен ее храм, повелела его воздвигнуть" (с.61).

Никита, восстав ото сна со страхом и трепетом, поспешил в Хлынов и рассказал всем о видении. Народ со священниками и образом Николая Чудотворца пошел к келлии Трифона. Был отслужен молебен, и началась работа. Тут же прекратился дождь, непрерывно ливший в течение многих дней. Строительный же материал был обретен чудом. За некоторое время до описываемых событий в Слободском была сделана попытка построить монастырь, но строитель умер, и дело остановилось. И вот, по молитве преп.Трифона, вложил Бог в сердца человеческие мысль оказать помощь. Они отдали недостроенный храм. Когда его начали разбирать, один человек полез снимать крест. Подул сильный ветер. Но человек благополучно спустился на землю. Потом, на земле он даже с помощью товарища не мог сдвинуть крест с места, настолько тот был тяжел.

До ночи работу не закончили. А утром, придя к храму, увидели, что он уже разобран и бревна аккуратно сложены. Случилось же это в день празднования Успения Пресвятой Богородицы.

Бревна собрали в плот и сплавили до Хлынова. Однако уже у самого места, не доходя около 200 метров, плоты сели на отмель. Преп.Трифон призвал на помощь Пресвятую Богородицу. Внезапно налетел сильный ветер, поднявший высокую волну, и она сняла плоты.

Окончание строительства храма привлекло к преп.Трифону многих людей, желающих принять монашеский постриг. Преподобный заботился об устроении обители, "сам собою всей братии быв образцом, смиренно поучая, любя наказуя, более всего в послушании укрепляя" (с.64).

Вскоре тесным сделался храм, на строительство же нового не хватало средств. Однако и на сей раз Господь дивно помог рабу Своему через воеводу Василия Овцына. Овцын, незадолго до этого приехавший в Хлынов, искренне полюбил преп.Трифона и организовал сбор денег со знатных горожан, сам подав добрый пример. Так исполнилось давнее видение преподобного о деревьях: "дереву высокому и красивому, воеводе Василию прочие многие деревья, многочисленный народ вятский поклонился, так же и преподобному ко благому делу" (с.69). Василий Овцын стал ктитором (попечителем) обители. На свои средства покрыл он белым железом главы новой церкви.

Еще трижды (в 1588, 1595 и 1596 гг.) преп.Трифон ездил в Москву и каждый раз возвращался с пожалованиями монастырю от царя Феодора Иоанновича угодий, сел, озер. Патриарх Иов возвел преп.Трифона в сан архимандрита. Став архимандритом, преп.Трифон продолжал вести подвижническую жизнь в посте, молитве, воздержании, носил вериги и жесткую власяницу. Все келейное имущество составляли "только иконы и книги для душевной пользы". Приходящих к нему он угощал, но сам, кроме общих монастырских трапез, пищи не вкушал, ел всегда "не в сытость".

Главной заботой для преп.Трифона было попечение о братии, "стаде словесных овец", которым он являлся пастырем добрым. Много сил положил он на устроение доброго монашеского общежития, за что и возбудил против себя злобу духа мира сего. "Не мог трепеть добродетели преподобного, вступая с ним в брань и не давая покоя сначала в Пыскорском монастыре, потом в пустыни, имея злой обычай, убийца душ человеческих лукавый враг диавол и здесь своей злой хитростью стал поучать людей и вооружать их на свято помазанную главу, преподобного отца нашего Трифона, чтобы изгнали его из обители" (с.77-78).

И вновь враг начал действовать через братию, тех, кто не хотел "Христа ради подвизаться тесным и скорбным путем". Тем, кто пожелал жить в монастыре по мирским обычаям, преп.Трифон с его строгим уставом, высокими требованиями оказался неугоден. Они настаивали на послаблениях, но преп.Трифон "оставался твердым, как адамант", пытался кротко образумить братию. Тогда монахи, еще более взъярившись на святого, стали угрожать ему, притесняли, отбирая ключи от церкви и даже поднимая на него руку. Как писал по этому поводу иером. Стефан (Куртеев): "Что же с такими мог сделать один, хотя и святой?.. Всех изгнать? Но точно так и хотели поступить Ангелы, когда видели, как сказано в притче, что вместе с пшеницею стали расти и плевелы; однако Господь их не допустил до этого и сказал: пусть вместе растут до жатвы. Верно уж таковы судьбы Господни за грехопадение рода нашего, чтоб в жизни сей терпели всякие обиды и даже смерть от сынов века сего. А что привелось и преподобному Его потерпеть бесчестие и изгнание, то это служит верным признаком того, что он был чист от греха сластолюбцев, с ними не сочетался и не уподобился им: от того и произошло разделение, гонение и разлучение".

Воспользовавшись отъездом преп.Трифона в северные края для сбора пожертвований, братия поспешила сменить власть в монастыре. Во главе был поставлен казначей Иона Мамин, которого преп.Трифон особенно любил и намеревался передать ему после себя настоятельство в обители. Составили челобитную на имя патриарха, снабдив ее ложными подписями граждан, и направили Иону в Москву, где он и получил сан архимандрита.

Вернувшись, преп.Трифон пытался увещевать Иону, но бесплодно. Жизнь в монастыре изменилась. Мирские обычаи, как мутная волна, хлынули в келлии. Инокам было разрешено держать пиво и вино, принимать гостей, самим ходить по гостям. Преп.Трифон обличал непорядки. Тогда Иона поручил своему злонравному слуге Феодору всячески оскорблять преподобного. Святой был неоднократно побиваем и попадал в монастырскую темницу. С кротостью и терпением относился к этим напастям преп.Трифон. Встречавшие видели его всегда углубленным в молитву или тихонько поющим псалмы. Перенося страдания, преподобный все время вспоминал о страстях Христовых, о венце для претерпевших до конца и за все благодарил Бога.

В 1601 году помраченная духом злобы братия совсем выгнала преп.Трифона из монастыря. Так сбылось апостольское слово: "Все хотящие благочестно жить о Христе Иисусе, гонимы будут" (2 Тим.3,12).[15] После ухода из Хлынова преп.Трифон хотел сначала принять приглашение Никиты Григорьевича Строганова остаться в его владениях, но вскоре ушел: сначала на Соловки, а потом обратно - на Вятскую землю, но на сей раз не в Хлынов, а в Слободской. Здесь уже давно велось строительство монастыря, но очень медленно. Преп.Трифон с великим усердием стал помогать в этом деле.

Для обустройства создаваемой слободской обители преп.Трифон вместе с учеником своим иноком Досифеем совершил длительное путешествие по северным землям, испрашивая помощи. И она шла отовсюду. Где бы ни был преподобный, множество людей стекались к нему, ища исцеления, утешения и наставления. Преподобный совершал крестные ходы с чудотворными иконами Спаса Нерукотворного, Пресвятой Богородицы и святителя Николая, во время которых бывало много исцелений. В записях, долгое время хранившихся в Успенском монастыре, было зафиксировано до 500 чудес.

О том, насколько усерден был в своих молитвах преподобный, свидетельствует, например, невольный очевидец, пономарь Коряжемского Никольского монастыря Дионисий. Когда братия уже покинула храм, Дионисий задержался в храме и увидел, как преп.Трифон, оставшись наедине, начал "возсылать молитвы свои к Богу, и Пречистой Богородице, и Николе Чудотворцу, и слезы к слезам прилагать, и с рыданием возглашать, и часто припадал перед святыми иконами "и на долог час" лежал на земле, молясь о святых Божиих церквах, и о царе, и о патриархе, и о всем православном христианстве... И так всю ночь творил молитву в посте и от слез весь мокр был". Удивлялся потом пономарь: "Не так кто плачет о своем умершем близком человеке, как он преподобный о всем мире молит Бога" (с.92).

С богатыми дарами возвратились преп.Трифон и инок Досифей в Слободской, передав все монастырю. Трифон благословил Досифея не оставлять слободской обители: "Многие скорби и напасти будешь принимать от бесов и злых людей, но знай, что после своей смерти ты будешь почивать в Богоявленском монастыре многим на пользу и в мою память, что ты - мой ученик" (с.98).

В 1612 г. преп.Трифон почувствовал приближение конца своего земного странствия. Готовясь к этому, он совершил последнее паломничество в Соловецкий монастырь. Знали и помнили его в обители. Братия тепло принимала преподобного. Некто из монахов, имевший пророческий дар, предвидя близкую его кончину, предлагал остаться на Соловках. Но преп.Трифон, со слезами отвечал ему: "По благодати Христа Бога нашего и я знаю, что приблизилось время исхода души моей, но прошу вас, отцы и братия, Господа ради, молите Бога за меня грешного, дабы ваших ради святых молитв сподобил меня Господь видеть на Вятке дом Успения Пречистой Богородицы и там обещание свое исполнить. Желаю, чтобы тело мое в той обители положено было" (с.100). Братия с миром проводила преп.Трифона.

По морю, затем речным путем по Двине, Югу, Моломе и Вятке добрался преп.Трифон до Хлынова, испытывая великую болезненность и немощность тела. Первым делом послал он к Ионе просить благословения посетить обитель, но тот воспретил. Не роптал о сем преподобный: "обычай был у него - все скорби с радостью терпеть". Но горожане встретили святого с великой радостью. Как и 32 года назад во время первого посещения Хлынова, преп.Трифон остановился в доме диакона Максима Мальцева. Здесь же оказался и духовный отец его Варлаам, со слов которого Трифон узнавал о жизни милой его сердцу обители.

Многие посланники ходили к Ионе, и, наконец, послал он к преподобному с приглашением. Возрадовался преп.Трифон и просил вести его в монастырь. В святых вратах встретил его Иона с братиею, припал к ногам преподобного со слезами прося прощения. "Чадо! Господь простит тебя, - сказал ему преподобный, - все это дело было от диавола". Тут же в соборной церкви отслужили молебен. Преп.Трифон, прожив еще несколько дней в своей келлии и, оставив в наставление духовную грамоту, 8/21 октября 1612 г. преставился в жизнь вечную.

По преставлению преп.Трифона келлия исполнилась чудесным благоуханием, лицо просияло небесной радостию, а вериги чудесным образом оказались снятыми. Тело его честное и многотрудное братия с благоговением "скутавше" погребла под спудом в храме.

В XVIII в. над местом погребения преп.Трифона было сделано надгробие, которое потом не раз заменялось. В XIX в. почитание преп.Трифона было отмечено и крестными ходами, которые начинались из Успенского Трифонова монастыря и шли по ряду уездов Вятской губернии. Ранее они совершались с двумя иконами: Успения Божией Матери и Николая Можайского. Сейчас к ним добавилась третья - преп.Трифона. С крестным ходом связано чудо, произошедшее на глазах множества свидетелей.

Почитание преп.Трифона было распространено не на всей территории Вятской губернии. Причиной тому было то, что почитание Трифона как святого, установившееся еще в XVII в., не сопровождалось написанием каких-либо официальных актов. Население окраин Вятской губернии, ранее не связанное с духовной жизнью нашего края, проявляло иногда сомнения в святости Трифона. В 1839 г. крестный ход с иконой преп.Трифона побывал на Ижевском заводе. Как писал очевидец события Покрышкин, некоторые заводчане, судача об иконе Трифона, высказывали "различные толки". Когда крестный ход уходил с завода, последний молебен служили на новом мосту о 96 сваях, построенном совсем недавно. "Провожание святых икон было до вышереченного моста. Народ не занял его половины. Но при чтении Евангелия мост начал шевелиться, и наконец, закачался так сильно, что протоиерея надобно было поддерживать, чтобы окончить чтение Евангелия. Сначала каждый думал про себя, что у него голова кружится, и друг на друга все посматривали испытывающим взглядом, но, наконец, дело дошло до того, что некоторые из женщин как слабейших попадали. Генерал распорядился согнать народ, но при окончании чтения остановилось трясение моста... Добрые христиане приписывают это к чуду преподобного за дерзкие и суемысленные о нем заключения".

Особенно много приложил к сохранению благочестивых традиций крестных ходов наместник Трифонова монастыря архим.Арсений (Свечников). Благодаря его усердию крестный ход с иконой преп.Трифона с 1879 г. стал еще более обширным, проходя через 51 населенный пункт Вятской епархии и продолжаясь с 1 июня по конец декабря. С этого же года в храмах Вятской епархии начинают освящаться престолы в честь преп.Трифона. Память преп.Трифона почиталась также в Архангельской и Пермской губерниях.

В 1912 г. торжественно отмечалось 300-летие блаженной кончины преп.Трифона, сопровождавшееся праздничными службами, изданием многочисленных работ о святом и основанных им обителях, а также его жития. Среди нарастающего скептицизма, безверия, обесценивания духовных святынь этот праздник стал для вятчан глотком чистой воды. Они снова объединились вокруг святого. В "Гимне преп.Трифону" диакон Аркадий Мамаев выразил чувства многих православных людей: "Снова ты среди нас обитаешь, Отче Трифоне, Вятский Святой! Ты любовию нас согреваешь. И даешь нам душевный покой".

Люди молились о том, чтобы преп.Трифон не забывал чад своих. Вскоре страшная волна революции обрушилась на Россию. Богоборческая советская власть объявила войну Православной Церкви и методично начала уничтожать ее святыни. Разрушительный смерч снес с лица земли множество храмов и монастырей. Только чудом Успенский собор Трифонова монастыря уцелел. Его помещение использовалось под мирские нужды, но главы Успенского собора по-прежнему безгласно свидетельствовали, что Бог и Его святые поругаемы не бывают.

В конце 80-х гг. здание храма было возвращено Церкви. Восстановлена рака над мощами преп.Трифона. В 1996 г. самым главным событием в жизни Вятской епархии стало празднование 450-летия со дня рождения небесного заступника Вятской земли. И после десятилетий атеистического разгула, забвения истории, осквернения душ, снова взошло солнышко над Вятской землей. Верующие люди чувствовали, знали, что преп.Трифон здесь, с нами, он никуда не уходил, это мы ушли от него. А он ждал, чтобы мы откликнулись, повернулись к нему и призвали его на помощь в наших духовных нуждах. И вновь, как и в прежние времена, с именем преп.Трифона были связаны чудеса, явные свидетельства его пребывания с нами. Здесь речь пойдет только о двух из них.

Первое чудо связано с обретением иконы преп.Трифона в 1993 г. На берегу р.Вятки, была обретена икона, на которой почти ничего не было видно. Сначала икону взял к себе в дом один человек, потом она попала в храм. Некоторое время она пребывала в алтаре, пока не заметили, что лик на ней начал проявляться. Это был преп.Трифон, держащий свиток в руках и благословляющий молящихся.Икона помещена в киот и вынесена для всеобщего почитания.

Другое чудо произошло в ноябре 1996 г. сразу после празднования памяти преп.Трифона (8/21 октября). Опишем его словами очевидца: "Рано утром приехали в Вятку на один день о.Савватий с сестрами из Верхнечусовской Казанской Трифоновой пустыни. Решили сразу ехать в Успенский собор Трифонова монастыря. Отец Савватий попросил благословение у настоятеля отслужить перед ракой молебен с акафистом преп.Трифону. После чтения акафиста, во время коленопреклоненной молитвы, от раки преп.Трифона стал ощущаться чудесный аромат благовонного мира. Он как бы волнами распространялся от раки. После молебна, когда прикладывались к раке и к иконам, заметили, что так же благоухают две иконы преп.Трифона".

Духовные нити прервать невозможно. Церковь стояла и будет стоять незыблемо, по слову Спасителя: "Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее" (Мф.16:18). Многие сегодня стремятся в Церковь и, придя, духовно в ней прозревают. Как важно тогда услышать, принять и исполнить слова из духовного завещания преп.Трифона, обращенные не только к братии монастыря, но и ко всем нам: "И аз вас молю, Бога ради и Пречистыя ради Богородицы меж собою духовную любовь имейте, без нея никоторая добродетель несовершенна есть пред Богом".

Расписание богослужений храма

4 декабря ПОНЕДЕЛЬНИК Введение во храм Пресвятой Богородицы

08-00 часов – Божественная Литургия

10-00 часов – Панихида, отпевания

12-00 часов - Таинство Крещения

5 декабря ВТОРНИК Требный день

09-00 часов – молебен иконе ПБ «Казанская» с водосвятием

09-30 часов – Панихида, отпевания

12-00 часов - Таинство Крещения

6 декабря СРЕДА Князя Александра Невского

08-00 часов – Утреня

09-00 часов – Божественная Литургия

10-30 часов – Панихида, отпевания

12-00 часов - Таинство Крещения

7 декабря ЧЕТВЕРГ Вмч. Екатерины

08-00 часов – Утреня

09-00 часов – Божественная литургия

10-30 часов – Панихида, отпевания

12-00 часов - Таинство Крещения

8 декабря ПЯТНИЦА Требный день

09-00 часов – Молебен Святителю Николаю с водосвятием

09-30 часов – Панихида, отпевания

12-00 часов - Таинство Крещения

9 декабря СУББОТА

08-00 часов – Утреня

09-00 часов – Божественная Литургия

12-00 часов - Таинство Крещения

17-00 часов – Всенощное бдение

10 декабря ВОСКРЕСЕНЬЕ «Знамение»

09-00 часов – Божественная Литургия

11-00 часов – Таинство Крещения

11 декабря ПОНЕДЕЛЬНИК Требный день

09-00 часов – молебен заказной

09-30 часов – Панихида, отпевания

12-00 часов - Таинство Крещения

12 декабря ВТОРНИК Требный день

09-00 часов – молебен иконе П.Б. «Неупиваемая Чаша» с водосвятием

09-30 часов – Панихида, отпевания

12-00 часов - Таинство Крещения

13 декабря СРЕДА Ап. Андрея Первозванного

08-00 часов - Утреня

09-00 часов – Божественная Литургия

10-30 часов – Панихида, отпевания

14 декабря ЧЕТВЕРГ Требный день

09-00 часов – молебен прав. Иоанну Кронштадскому с водосвятием

09-30 часов – Панихида, отпевания

12-00 часов - Таинство Крещения

15 декабря ПЯТНИЦА Прор.Аввакума

08-00 часов – Утреня

09-00 часов – Божественная Литургия

10-00 часов – Панихида, отпевания

12-00 часов - Таинство Крещения

16 декабря СУББОТА

08-00 часов – Утреня

09-00 часов – Божественная Литургия

12-00 часов - Таинство Крещения

17-00 часов – Всенощное бдение

17 декабря ВОСКРЕСЕНЬЕ Вмч.Варвары

09-00 часов – Божественная Литургия

11-00 часов – Таинство Крещения

18 декабря ПОНЕДЕЛЬНИК Требный день

09-00 часов – молебен заказной

09-30 часов – Панихида, отпевания

12-00 часов - Таинство Крещения

19 декабря ВТОРНИК Святителя Николая

08-00 часов – Утреня

09-00 часов – Божественная Литургия

10-30 часов – Панихида, отпевания

12-00 часов - Таинство Крещения

20 декабря СРЕДА Трубный день

09-00 часов – молебен перед иконой «Всецарица» с водосвятием

09-30 часов – Панихида, отпевания

12-00 часов - Таинство Крещения

21 декабря ЧЕТВЕРГ Требный день

09-00 часов – молебен блж. Матроне Московской с водосвятием

09-30 часов – Панихида, отпевания

12-00 часов - Таинство Крещения

22 декабря ПЯТНИЦА Пророчицы Анны

08-00 часов – Утреня

09-00 часов – Божественная Литургия

12-00 часов - Таинство Крещения

17-00 часов – Всенощное бдение

23 декабря СУББОТА

08-00 часов – Утреня

09-00 часов – Божественная Литургия

12-00 часов - Таинство Крещения

17-00 часов – Всенощное бдение, Исповедь

24 декабря ВОСКРЕСЕНЬЕ Святых праотец

09-00 часов – Божественная Литургия

11-00 часов - Таинство Крещения

25 декабря ПОНЕДЕЛЬНИК Свт. Спиридона Тримифунтского

08-00 часов – Утреня

09-00 часов – Божественная Литургия

10-30 часов – Панихида, отпевания

12-00 часов - Таинство Крещения

26 декабря ВТОРНИК Требный день

09-00 часов – молебен заказной

09-30 часов – Панихида, отпевания

12-00 часов - Таинство Крещения

27 декабря СРЕДА Требный день

09-00 часов – молебен преп. Серафиму Саровскому с водосвятием

09-30 часов – Панихида, отпевания

12-00 часов - Таинство Крещения

28 декабря ЧЕТВЕРГ Требный день

09-00 часов – молебен блж. Ксении Петербургской с водосвятием

09-30 часов – Панихида, отпевания

12-00 часов - Таинство Крещения

29 декабря ПЯТНИЦА

08-00 часов – Утреня

09-00 часов – Божественная Литургия

10-30 часов – Панихида, отпевания

12-00 часов - Таинство Крещения

30 декабря СУББОТА Прор. Данииа

08-00 часов – Утреня

09-00 часов – Божественная Литургия

12-00 часов - Таинство Крещения

17-00 часов – Всенощное бдение, Исповедь

31 декабря ВОСКРЕСЕНЬЕ Святых отец

09-00 часов – Божественная Литургия

11-00 часов – Таинство Крещения

1 января ПОНЕДЕЛЬНИК мч. Вонифатия

09-00 часов - молебен на начало Нового года

09-30 часов - панихида

Дорогие братья и сестры!

Прошу не оставляет своей заботы о нашем храме и оказывать посильную помощь в эго содержании и благоукрашении!

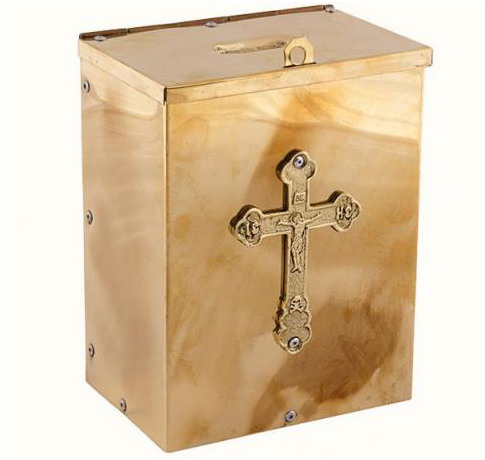

Пожертвовать на храм